在校史

展館設(shè)計與構(gòu)建中,一個核心的、貫穿始終的命題是如何平衡與調(diào)和兩種看似對立的力量:歷史真實性與藝術(shù)表現(xiàn)性。歷史真實性要求我們恪守史實,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡€原過去,拒絕任何形式的虛構(gòu)與篡改;而藝術(shù)表現(xiàn)性則追求情感的共鳴、氛圍的營造與敘事的感染力,它需要通過提煉、夸張甚至象征等手法來強化主題。這兩者之間的張力,構(gòu)成了校史館設(shè)計中最深刻的挑戰(zhàn),也最考驗設(shè)計公司的專業(yè)功力與哲學(xué)思辨。一個卓越的校史展館,絕非簡單的史料堆積庫,也非天馬行空的藝術(shù)畫廊,它應(yīng)當(dāng)是一座建立在真實基石上的精神殿堂,通過藝術(shù)的翅膀,讓歷史的靈魂飛入觀者的心靈。

處理這一矛盾的首要原則,是確立“真實性為體,藝術(shù)性為用”的根本立場。這意味著,歷史的真實性是不可動搖的基石與底線,是所有設(shè)計與創(chuàng)作的出發(fā)點與歸宿。藝術(shù)表現(xiàn)的所有手段,都必須服務(wù)于更清晰、更深刻、更動人地傳達真實的歷史信息這一終極目標(biāo),絕不能為了追求視覺效果或戲劇性而損害或扭曲史實。設(shè)計公司必須在項目伊始便與校史專家、檔案工作者及資深校友組成深度協(xié)作的團隊,進行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖妨贤诰蚺c考證工作。每一張待用的老照片,其人物、場景、時間必須準(zhǔn)確;每一段引用的文獻,其出處與上下文必須明晰;每一件復(fù)制的文物或場景,其形制、材質(zhì)、色彩都應(yīng)盡可能符合當(dāng)時的時代特征。這種對真實的堅守,是校史館贏得觀眾信任、承載教育功能的根本。然而,堅守真實不等于枯燥的羅列。藝術(shù)的“用”就體現(xiàn)在這里——它負責(zé)將冰冷的、碎片化的史實,轉(zhuǎn)化為溫暖的、具有連貫意義的敘事。例如,對于一份珍貴的建校批文,藝術(shù)性的表現(xiàn)不是去改變其文字內(nèi)容,而是通過精心設(shè)計的燈光、莊重的展臺、恰當(dāng)?shù)谋尘吧室约胺糯蟮暮诵年P(guān)鍵詞,引導(dǎo)觀眾去感受這份文件在當(dāng)年所具有的分量與開創(chuàng)性意義,從而理解學(xué)校誕生的艱辛與偉大。

在具體的空間敘事手法上,高明設(shè)計在于運用“象征性還原”與“沉浸式氛圍”來彌合真實與藝術(shù)之間的鴻溝。完全的、百分之百的實物還原往往難以實現(xiàn),且有時反而失之呆板。此時,象征與氛圍的營造便成為關(guān)鍵。設(shè)計公司可以選取某一歷史時期最具代表性的視覺符號、建筑構(gòu)件或色彩體系,進行提煉與抽象,將其轉(zhuǎn)化為整個空間的設(shè)計語言。例如,在表現(xiàn)抗戰(zhàn)時期學(xué)校西遷辦學(xué)的艱苦歲月時,或許已無法找到當(dāng)年的完整校舍。但設(shè)計者可以通過運用粗糲的清水混凝土墻面、模擬煤油燈光影效果的局部照明、復(fù)刻的簡陋課桌椅,以及耳邊若有若無的防空警報與讀書聲的背景音效,共同構(gòu)建一個極具感染力的“精神場景”。觀眾明知這并非原物,卻能通過這種高度凝練的藝術(shù)化處理,深刻地、感同身受地理解那個時代師生們堅韌求學(xué)的精神風(fēng)貌。這種“神似”而非絕對“形似”的手法,既尊重了歷史的本質(zhì)真實,又通過藝術(shù)的力量極大地強化了情感的真實。同樣,對于一位重要教育家的展示,藝術(shù)性不必體現(xiàn)在虛構(gòu)其生平,而是可以通過一束聚焦于其手稿的追光、一個復(fù)原的書房角落、一段其教育理念的動態(tài)文字投影,將其思想與人格魅力凸顯出來,使觀眾與之產(chǎn)生跨越時空的精神對話。

現(xiàn)代科技的應(yīng)用,為調(diào)和這一矛盾提供了前所未有的強大工具,但其運用的核心倫理在于“闡釋而非篡改”。數(shù)字復(fù)原、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實等技術(shù),能夠?qū)m封的檔案、模糊的老照片、已不存在的歷史場景,生動地再現(xiàn)于觀眾眼前。例如,通過AR技術(shù),觀眾手持平板電腦對準(zhǔn)一張校園舊址的黑白照片,屏幕上便可疊加顯示出依據(jù)考古資料和歷史記載精準(zhǔn)復(fù)原的三維立體建筑模型及其環(huán)境。這種方式,將考據(jù)的嚴(yán)謹(jǐn)性(模型構(gòu)建基于真實數(shù)據(jù))與展示的生動性(直觀、立體的視覺呈現(xiàn))完美結(jié)合。在這里,藝術(shù)表現(xiàn)性體現(xiàn)在交互體驗的設(shè)計、界面美觀度、音畫配合的節(jié)奏感上;而歷史真實性則嚴(yán)格約束著所有復(fù)原工作的依據(jù)與邊界。技術(shù)成為一座橋梁,一邊連接著堅如磐石的歷史事實,另一邊通往觀眾易于理解和樂于接受的情感體驗。它允許設(shè)計者在“確鑿無疑”的史實基礎(chǔ)上,進行“合情合理”的藝術(shù)化闡釋,讓歷史自己“說話”,甚至“活過來”。

最終,衡量一個校史展館設(shè)計成功與否的標(biāo)準(zhǔn),在于它能否在觀眾心中激發(fā)一種“可信的感動”。純粹的、未經(jīng)雕飾的真實,可能因過于瑣碎而難以引發(fā)共鳴;而脫離真實的過度藝術(shù)渲染,則會因顯得虛假而令人排斥。只有當(dāng)觀眾離開展館時,既深信其所見所聞是基于嚴(yán)肅史實的,同時內(nèi)心又被深深觸動,對學(xué)校的歷史傳統(tǒng)與精神底蘊產(chǎn)生了強烈的認同感與自豪感,設(shè)計者的工作才算真正完成。這種“可信的感動”,正是歷史真實性與藝術(shù)表現(xiàn)性經(jīng)過精妙調(diào)和后產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)。它意味著,展館不僅傳遞了知識,更塑造了價值觀;它不僅告訴了人們“過去是什么”,更讓人們思考“我們?yōu)楹味鴣恚瑢⑷ハ蚝畏?rdquo;。

綜上所述,校史

展館設(shè)計公司處理歷史真實性與藝術(shù)表現(xiàn)性矛盾的過程,是一場持續(xù)的、充滿敬意的平衡術(shù)。它要求設(shè)計者同時具備史學(xué)家的嚴(yán)謹(jǐn)、藝術(shù)家的靈感與哲學(xué)家的洞察。通過確立“真為體,藝為用”的核心原則,運用“象征性還原”與“沉浸式氛圍”的敘事策略,并秉持“闡釋而非篡改”的倫理來駕馭現(xiàn)代科技,設(shè)計公司能夠打造出一個既經(jīng)得起歷史檢驗,又煥發(fā)著藝術(shù)光彩的校史空間。在這樣的空間里,歷史不再是書本上冰冷的文字,而是可感知、可對話、可傳承的鮮活生命,它在藝術(shù)的映照下,向每一位來訪者無聲地訴說著一個機構(gòu)最珍貴的記憶與最深邃的靈魂。

版權(quán)聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉(zhuǎn)載,請與稿件來源方聯(lián)系,如產(chǎn)生任何問題與本站無關(guān);凡本文章所發(fā)布的圖片、視頻等素材,版權(quán)歸原作者所有,僅供學(xué)習(xí)與研究,如果侵權(quán),請?zhí)峁┌鏅?quán)證明,以便盡快刪除。

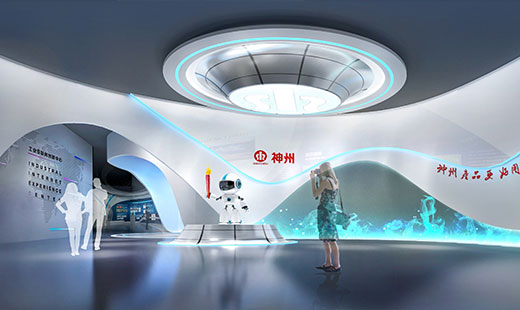

神州廚具展廳

神州廚具展廳

御銀科技

御銀科技

易車公司

易車公司

鹽城城市規(guī)劃館

鹽城城市規(guī)劃館

全國熱線電話

全國熱線電話

關(guān)注德科裝飾公眾號

關(guān)注德科裝飾公眾號