博物館建設項目往往承載著重要的文化使命和社會期待,其設計建造過程既需要追求卓越品質,又要確保資金使用效益最大化。在實踐過程中,許多博物館項目都曾面臨預算超支的困境,究其原因,往往源于前期規劃不周、設計變更頻繁、施工管理粗放等問題。要避免這些不必要的開支,需要建立全過程的成本控制思維,從項目策劃階段就開始精打細算,通過科學管理和技術創新,在保證博物館功能品質的前提下,實現建設資金的最優配置。

項目前期策劃的深度直接影響后期造價控制的難易程度。許多博物館項目在立項階段缺乏充分的可行性研究,對功能需求、藏品特點、參觀流量等關鍵參數把握不準,導致設計方案反復調整,造成大量無效設計費用。某地歷史博物館在方案設計完成后,才發現原定展陳面積無法容納新增捐贈藏品,不得不重新調整建筑布局,僅此一項就增加設計變更費用80余萬元。專業的策劃團隊應當通過詳盡的調研分析,準確界定博物館的定位與規模,形成具有前瞻性的任務書。這包括對藏品數量與增長預期的科學預測,對觀眾流量與行為模式的合理預估,對教育功能與技術應用的適度前瞻。某科技館在策劃階段就建立了藏品增長模型,預測未來10年的新增展品規模,為建筑空間預留了彈性發展區,避免了后期擴建的高額成本。同時,要充分考慮地域文化特色和氣候條件,選擇適宜的建筑形式和材料,避免盲目追求標新立異帶來的高昂維護費用。

設計方案優化是控制造價的關鍵環節。許多博物館項目在追求建筑形象的過程中,忽視了空間使用效率,造成大量面積浪費。某藝術博物館為了追求造型效果,設計了高達15米的中央大廳,不僅增加了建筑結構成本,還導致空調能耗居高不下。優秀的設計團隊應當堅持功能優先原則,通過精細化設計提高空間利用率。可以采用模塊化設計理念,使展廳、庫房等功能空間具有靈活可變性,減少后期改造費用。某自然博物館將標準展廳設計為可拆卸隔斷系統,僅用30%的改造成本就能實現展區重組。要特別注意設備管線的綜合布局,避免各專業設計沖突導致的返工損失。BIM技術的應用可以大幅減少這類問題,某博物館項目通過三維協同設計,提前發現并解決了200余處管線碰撞問題,節約施工變更費用約150萬元。在材料選擇上,要避免過度追求進口或高檔材料,許多國產材料經過技術創新,已能達到博物館要求的品質標準,價格卻只有進口產品的三分之一。

展陳設計的合理化對控制整體造價具有杠桿效應。展陳工程通常占博物館總投資的25%-35%,其設計方案的合理性直接影響項目經濟性。許多項目在展陳設計階段追求"高大上"效果,大量使用定制藝術裝置和多媒體設備,導致造價失控。某革命紀念館原計劃采用全息投影技術重現歷史場景,預算高達1200萬元,后經專家論證改為場景復原與數字屏組合方案,效果相當但節省資金400余萬元。展柜選擇也需要理性決策,根據藏品保護等級確定適當的配置標準,避免過度防護。某青銅器館通過科學測試,證明部分二級文物在普通恒溫展柜中也能達到保護要求,僅此一項就減少展柜投資200萬元。燈光系統設計要兼顧展示效果與節能要求,某美術館采用LED軌道燈與智能調光系統,雖然初期投資增加15%,但五年內通過電費節約就收回差額成本。智能化導覽系統的配置也要量力而行,某市立博物館經過觀眾調查,發現70%的參觀者更傾向于使用手機導覽,因此大幅縮減固定導覽終端數量,節省設備投資180萬元。

施工過程的精細化管理能有效避免隱性成本增加。許多博物館項目的預算超支發生在施工階段,主要源于現場管理不善。要建立嚴格的變更審批制度,任何設計變更都必須經過技術經濟比選和投資分析。某博物館項目規定超過5萬元的變更必須由館長辦公會審議,有效控制了隨意變更現象。材料設備采購要建立多方比價機制,某新館建設中對重要設備實行"品牌+性能"雙軌評審,在保證質量前提下節約采購資金320萬元。施工進度管理同樣重要,博物館項目往往涉及多專業交叉作業,合理的工序安排可以大幅減少窩工損失。某專題博物館采用BIM4D模擬技術優化施工流程,縮短總工期45天,僅管理費一項就節約80余萬元。要特別重視隱蔽工程的驗收管理,某博物館在機電安裝階段采用全程影像記錄,避免了后期維修時的破壞性開挖,減少修復費用60多萬元。

專業化運營維護設計能夠降低全生命周期成本。許多博物館在建設階段忽視后期運營成本,導致"買得起馬配不起鞍"的困境。在設計中要充分考慮節能環保要求,某自然博物館采用被動式節能設計,通過優化建筑朝向和遮陽系統,使空調能耗降低30%,年節約運行費用50余萬元。設備選型要兼顧性能與維護成本,某科技館在中央空調系統選擇時,不僅比較初投資,還評估了10年維護費用,最終采用模塊化機組方案,全周期成本節約15%。智能化系統的配置要適度超前但不過度,某歷史博物館原計劃建設全覆蓋的物聯網系統,經專家論證改為分步實施,首期僅建設核心功能區系統,節省投資300萬元同時為技術升級預留空間。要重視易損部位的維修便捷性設計,某美術館在吊頂檢修口設計中采用標準化模塊,使日常維護成本降低40%。

建立科學的決策機制是避免不必要開支的制度保障。博物館建設項目涉及眾多專業領域,單靠個別領導的個人判斷難以做出最優決策。要組建包含建筑、展陳、機電、造價等多領域專家的技術委員會,對重大技術方案進行集體評審。某省級博物館實行"專家一票否決制",在評審中發現原設計方案存在嚴重浪費,經優化后節約投資800余萬元。要引入第三方造價咨詢機構,對設計方案進行全過程造價跟蹤,某專題博物館項目通過造價咨詢建議,優化了鋼結構設計方案,節省鋼材用量200噸。建立透明的信息公開制度也很重要,某市立博物館將所有超過50萬元的采購合同在官網上公示,接受社會監督,有效避免了不合理支出。要重視歷史數據的積累與分析,某博物館集團建立了項目數據庫,新項目設計時可以參考同類項目的經濟技術指標,避免重復交學費。

技術創新與應用是控制成本的有效途徑。隨著建筑技術的發展,許多新工藝、新材料都能在保證質量的前提下降低成本。預制裝配式技術可以大幅提高施工效率,某博物館采用預制GRC幕墻,比傳統石材幕墻節省工期60天,綜合造價降低20%。數字孿生技術的應用可以實現遠程監控與維護,某新建博物館通過數字孿生系統,減少了30%的現場巡檢人員,年節約人力成本40萬元。智能化管理平臺可以優化運營流程,某智慧博物館建設了統一的設備管理系統,使能源消耗降低15%,年節約費用25萬元。這些技術創新雖然可能需要一定的初期投入,但從全生命周期來看往往能帶來顯著的經濟效益。

博物館設計報價的合理化控制,既是一門科學,也是一門藝術。它要求項目團隊在文化價值、功能需求與經濟理性之間找到最佳平衡點。那些成功的博物館項目經驗表明,避免不必要的開支不是簡單的壓價省錢,而是要通過系統規劃、精細設計、科學管理和技術創新,讓每一分建設資金都發揮最大效用。在這個過程中,專業團隊的早期介入、科學決策機制的建立、全生命周期成本思維的貫徹,都是不可或缺的關鍵要素。最終,一個造價合理的博物館,應當既能滿足當代使用需求,又能經得起歷史檢驗,成為真正意義上的百年工程。這既是對公共資金負責,也是對文化傳承使命的擔當。

版權聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何問題與本站無關;凡本文章所發布的圖片、視頻等素材,版權歸原作者所有,僅供學習與研究,如果侵權,請提供版權證明,以便盡快刪除。

云浮南藥科普館

云浮南藥科普館

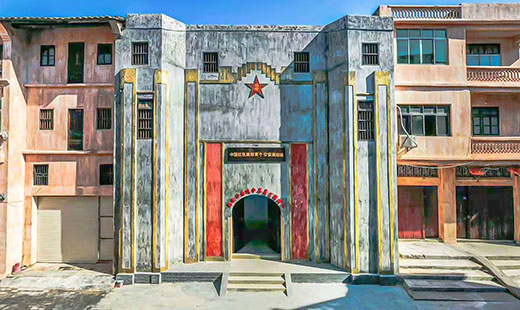

大埔縣工農革命歷史陳列館

大埔縣工農革命歷史陳列館

廣東匯中公估保險有限公司

廣東匯中公估保險有限公司

化州革命展館

化州革命展館