博物館施工項目因其專業性強、工藝復雜、多方協作要求高等特點,進度管理面臨獨特挑戰。一個中型博物館改造項目通常涉及30余個專業分包、200多種特殊材料、5000余項施工工序,如何在6-18個月的工期內確保各環節無縫銜接,既考驗管理者的系統思維,也檢驗團隊的執行能力。有效的進度控制不是簡單的工期壓縮,而是通過科學規劃、動態調整和風險預判,在保證文物保護標準與施工質量的前提下,實現各專業工種的高效協同。從前期策劃到竣工驗收,每個階段都需要建立針對性的進度管控機制,將時間資源轉化為有序的施工節奏。

精準的前期策劃是進度控制的基石,需投入總工期15-20%的時間完成系統性準備。三維激光掃描建檔應在進場前完成,獲取建筑現狀的毫米級點云數據,避免施工中的測量沖突。文物保護預案要先行,對施工區域內的歷史建筑構件或藏品暫存區進行專業評估,預留足夠的保護作業時間。材料樣品確認需在開工前鎖定80%以上的主材,特別是進口特種材料(如低反射玻璃、無酸膠粘劑)的采購周期通常需要12-16周。施工許可審批路徑要預先疏通,博物館項目常涉及文物、消防、安防等多部門特殊審批,并行辦理可節省4-6周。大英博物館2019年東方館改造中,前期投入4個月進行BIM沖突檢測,發現并解決了376處設計矛盾,使后期變更減少82%,總工期反而縮短18%。前期策劃還要建立"時間-質量-成本"的平衡矩陣,明確哪些環節允許加速、哪些必須保證時長、哪些可以適當延期。

分級進度計劃體系是科學管控的核心工具。里程碑計劃確定關鍵節點,如結構加固完成日、恒溫系統啟用日、展柜進場日等,每個里程碑設置3-5天的緩沖期。專業分包矩陣將各工種作業分解為可測量的交付物,如電工班每日完成60m電纜敷設、木工組每3天完成一個主題展墻。空間流轉計劃避免交叉作業,采用"樓層接力"或"區域輪轉"模式,如一層機電施工時二層進行展墻基礎作業。材料配送日歷精確到半日級,特別是珍貴材料(如博物館級涂料)需要配合施工節奏小批量多次進場。巴黎盧浮宮地下展廳改造采用"四色空間狀態圖",實時顯示各區域準備就緒(綠)、作業中(黃)、驗收待定(藍)、問題停滯(紅)狀態,使2000㎡作業面始終保持85%以上的有效施工率。計劃體系必須包含雨天預案、文物突發保護等非生產性時間預留,通常占總工期的8-12%。

實時進度監控系統是動態調整的依據。BIM 5D平臺集成三維模型+時間維度+成本數據,實現進度偏差的毫米級可視化定位。物聯網工位追蹤給關鍵設備(如恒濕機組、特種吊車)安裝RFID標簽,確保高價值資源不閑置。無人機日瞰系統每天自動拍攝施工現場,AI比對實際進度與計劃模型的差異。工人打卡數據分析通過智能安全帽收集各工種實際工效,優化后續人力配置。北京故宮養心殿修繕項目采用"數字孿生+北斗定位",能實時顯示200名工人的具體位置和作業內容,進度管控精度達到0.5天級。監控數據要轉化為決策看板,重點跟蹤"關鍵路徑"上的工序,如文物庫房的氣密施工一旦延誤,將連鎖影響恒濕系統調試和藏品回遷。

專業界面管理是

博物館施工特有的進度關鍵點。文物保護與建筑施工的交接面需設立"雙確認"制度,如石質地面打磨前必須由文物技師簽字放行。高低科技工序銜接要預留緩沖期,如傳統灰漿養護的21天與智能控制系統安裝的3天不能簡單并列。特殊環境達標測試如潔凈度(≤0.1mg/m³)、微振動(≤2μm/s)等指標驗收,需提前2周準備檢測條件。紐約大都會藝術博物館在亞洲廳改造中,發明了"工藝護照"制度,每個展柜從鋼構到表面處理的17道工序都有獨立質檢簽章,確保專業交接零返工。界面管理要建立"提前介入"機制,如多媒體團隊在土木施工階段就預埋管線,避免后期開鑿延誤。

風險儲備機制為不確定性提供緩沖。時間儲備金按總工期10-15%設置,分配給高風險環節,如文物搬遷每天只安排6小時有效作業。工藝驗證區先行施工5-10%的樣板段,暴露問題后再全面鋪開,如先做20㎡的恒濕試驗墻驗證材料性能。備選供應商名錄確保特殊材料(如無氯硅膠)至少有3家合格供應商可緊急調貨。突發預案演練如發現埋藏文物時的停工流程,全體人員每年培訓2次。阿布扎比盧浮宮施工中,預留了8周"浮動時間"應對沙漠環境下的材料變形問題,最終僅使用5周就化解了石材接縫超標危機。風險儲備不是簡單延長期限,而是通過技術措施(如預制裝配)將不確定因素轉化為可控工序。

資源優化配置能顯著提升進度效率。特種設備共享池將使用率不足50%的精密儀器(如激光校準儀)在多項目間調配。復合工種培訓使關鍵工人掌握2-3種相關技能,如電工同時具備弱電布線能力。材料代換預案明確在何種情況下可采用性能相近的替代品(如用國產防眩玻璃暫代進口產品)。數字化預制將現場作業轉化為工廠生產,如展柜在工廠完成85%組裝,現場僅需拼裝。南京博物院民國館改造中,通過BIM模型將異形鋼結構拆分為標準模塊,工廠預制率達73%,使主體施工縮短40天。資源配置要避免"面多加水"的粗放模式,重點提升單位時間產出價值。

溝通協同機制消除進度的人為阻礙。每日站會采用"15分鐘作戰室"模式,只討論影響今日進度的障礙。問題升級通道明確班組-項目經理-業主代表的三級響應時限(2h-8h-24h)。決策備忘錄記錄所有影響進度的指令,避免反復和爭議。可視化進度墻設置在主要出入口,用顏色區分超前、正常、預警、延誤四種狀態。大英博物館采用"紅黃綠燈"系統,任何部門發出紅燈預警后,相關方必須在4小時內到場協商,將問題解決在萌芽期。溝通不僅要及時,更要精準,使用統一的工作分解結構(WBS)編碼,避免專業術語造成的誤解。

博物館施工進度控制的最高境界,是讓時間成為品質的盟友而非敵人。當精密的時間刻度遇上不可壓縮的文物養護周期,當嚴格的工序流程對接藝術創作的不可預見性,進度管理便升華為一種尊重專業規律的節奏藝術。優秀的進度計劃如同交響樂譜,既有嚴謹的時間節拍,又允許各聲部適當的自由發揮,最終奏響文物保護與空間創新的和諧樂章。未來的進度控制將更加智能化,通過數字孿生預演施工流程、AI優化資源配置、區塊鏈確保材料追溯,但核心哲學始終不變:時間應該服務于品質,而非犧牲品質。因為博物館建設不僅是在構筑空間,更是在為文明傳承鑄造時間的容器。

版權聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何問題與本站無關;凡本文章所發布的圖片、視頻等素材,版權歸原作者所有,僅供學習與研究,如果侵權,請提供版權證明,以便盡快刪除。

習酒體驗館

習酒體驗館

廣州匯智通信技術有限公司

廣州匯智通信技術有限公司

風華高科

風華高科

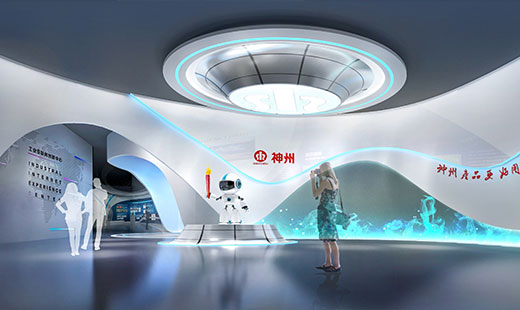

神州廚具展廳

神州廚具展廳