博物館作為文化展示、教育傳播和學術研究的重要場所,其空間使用效率直接影響著參觀體驗、運營成本和可持續發展能力。在

博物館裝修過程中,科學評估空間使用效率不僅能夠優化資源配置,還能提升博物館的社會價值與經濟價值。這種評估需要從功能布局、參觀流線、面積分配、設備配置等多個維度進行綜合分析,既要滿足當前運營需求,又要為未來發展預留彈性空間。

評估博物館空間使用效率的首要任務是建立科學的評價體系。傳統上,空間效率往往被簡單理解為"單位面積容納的展品數量"或"同時接待的觀眾人數",這種單一指標顯然無法全面反映現代博物館的復合功能。完整的評估體系應當包含三個層次:基礎層關注物理空間的使用密度,包括展陳面積占比、通道寬度合理性等;中間層考察功能實現的充分性,如教育空間的使用頻率、臨時展廳的周轉率等;高級層則著眼于體驗質量,包括觀眾停留時間、互動參與度等軟性指標。這三個層次相互關聯,共同構成空間效率的立體評估框架。

功能分區合理性是評估空間效率的核心要素。現代博物館通常包含展覽區、教育區、服務區、辦公區和技術區五大功能模塊。在評估時,需要分析各功能區的面積配比是否恰當。以中型綜合博物館為例,展覽區通常應占總面積的50%-60%,教育區占15%-20%,服務區占10%-15%,其余為配套區域。這種分配既要考慮當前需求,也要預留發展空間。特別需要關注"灰空間"(即功能模糊的過渡區域)的比例控制,理想狀態下不應超過總面積的5%。通過繪制功能氣泡圖,可以直觀顯示各功能區的空間關系,發現可能存在的位置不當或銜接不暢問題。

參觀流線設計對空間效率的影響至關重要。優秀的流線設計應該實現三大目標:引導性(自然引導觀眾按預設路徑參觀)、選擇性(提供多種參觀路線選擇)和舒適性(避免擁擠和折返)。評估時可以采用計算機模擬技術,輸入預計的觀眾流量參數,測試不同時段的人流分布情況。重點監測幾個關鍵指標:通道瓶頸點的最大滯留人數、觀眾平均移動速度、交叉流線沖突次數等。例如,主通道寬度通常不應小于2.4米,次通道保持在1.8米以上,這樣才能確保在高峰時段仍能保持通暢。同時,流線設計要兼顧緊急疏散需求,確保在保持參觀連續性的前提下滿足安全規范。

展陳空間的使用效率需要特別關注。評估展區效率不能僅看展品密度,更要考慮"有效展示面積"的概念——即觀眾實際能夠舒適觀賞的展示區域。一般來說,墻面展柜的觀賞距離應保持1-1.5米,獨立展柜周圍需預留2米以上的環繞空間。通過計算"有效展示面積占比"(有效展示面積/展區總面積),可以客觀評價空間利用質量,優質博物館該指標通常在65%-75%之間。立體空間的開發利用也是評估重點,合理設置夾層、錯層設計可以提高空間利用率,但需注意層高變化對空調能耗的影響。數字化展示技術的應用效果同樣需要評估,雖然多媒體裝置可以節省物理空間,但不當設置可能反而降低單位面積的信息傳遞效率。

輔助空間的使用效率往往容易被忽視,卻直接影響整體運營效能。藏品庫房要評估"動線效率",計算工作人員提取藏品的平均行走距離;教育空間要統計"翻轉頻率",衡量每天可承載的教育活動場次;服務空間則需分析"峰值承載比",測試餐飲、洗手間等設施在參觀高峰時的服務能力。特別值得注意的是技術設備間的位置選擇,理想情況下應該位于各功能區的幾何中心,這樣能最大限度縮短管線距離,降低能耗損失。通過建立空間使用日志,記錄各區域在不同時段的使用狀態,可以積累寶貴的效率評估數據。

空間的多功能性和時序使用是提升效率的重要途徑。評估時要特別關注"時空重疊使用"的可能性,即同一空間在不同時段承擔不同功能。例如,門廳在開館前兩小時可用于布置臨時展臺,閉館后可轉換為教育活動場地;常規展廳在特定時段可以調整為學術報告場所。這種評估需要精確計算功能轉換的時間成本,理想的多功能空間轉換時間應控制在30分鐘以內。可移動隔斷、模塊化家具的應用效果需要重點評估,測試其在實際使用中的便捷性和穩定性。同時要評估儲物系統的效率,充足且組織有序的儲物空間能夠大幅提升布展撤展速度。

節能環保指標是評估空間使用效率的重要維度。空間效率不僅體現在人文功能上,也反映在環境績效中。需要計算單位展陳面積的年度能耗值,比較不同區域的氣候控制系統效率。采用BIM技術進行能耗模擬,可以預測不同空間布局方案的能源消耗差異。例如,將對溫濕度敏感的珍貴文物集中布置在特定區域,實施分區環境控制,可比整體恒溫恒濕節省30%以上的能源。自然采光利用率的評估也很關鍵,通過優化天窗位置和遮陽系統,既能提升參觀舒適度,又能降低照明能耗。

數字化評估工具的應用極大提升了效率評估的精確度。通過安裝物聯網傳感器,可以實時監測空間使用狀態:人流熱力圖顯示觀眾聚集區域,停留時間分析反映展項吸引力,空氣質量數據反映通風效率。這些數據經過機器學習分析,能夠發現人眼難以察覺的效率瓶頸。虛擬現實技術則允許在施工前模擬不同空間方案的使用效果,大幅降低試錯成本。建立數字孿生模型后,甚至可以在不干擾實際運營的情況下,測試各種空間優化方案的預期效果。

評估結果的落地應用同樣重要。效率評估不應止于生成報告,而應該形成"評估-優化-再評估"的閉環系統。建議制定空間效率提升路線圖,明確短期可實施的微調措施(如標識系統優化)、中期可完成的功能改進(如流線調整)和長期規劃的結構改造。定期(建議每季度)進行效率復評,建立空間使用效率的KPI體系,將評估結果與各部門績效考核掛鉤,確保效率意識貫穿日常運營。

隨著博物館功能的不斷拓展,空間使用效率的評估標準也需要動態更新。未來的評估體系可能會更加重視空間的情感價值創造能力,衡量單位面積能夠激發的文化認同感和心靈共鳴度。但無論如何演變,空間效率評估的核心目標始終不變:讓每一平方米都充分發揮其文化傳播價值,在有限的物理空間內創造無限的精神可能。通過科學系統的評估和持續優化,博物館空間才能真正成為文化傳承與創新的高效載體,在建筑與人文、形式與功能之間找到最佳平衡點。

版權聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何問題與本站無關;凡本文章所發布的圖片、視頻等素材,版權歸原作者所有,僅供學習與研究,如果侵權,請提供版權證明,以便盡快刪除。

廣東匯中公估保險有限公司

廣東匯中公估保險有限公司

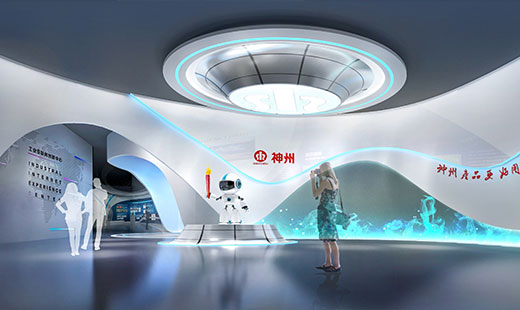

神州廚具展廳

神州廚具展廳

易車公司

易車公司

愛浦電子科技

愛浦電子科技