博物館裝修價格的前期可行性研究、策劃和咨詢費用計算是一個系統工程,需要綜合考慮項目定位、專業復雜度、服務深度和市場變量等多重因素。這類智力服務費用的構成既不同于常規建筑裝飾項目,也有別于其他文化設施建設,其計價邏輯反映出博物館作為特殊文化載體的專業特性。科學合理的費用測算不僅關乎項目前期質量,更直接影響后續數億元投資的效益轉化,需要建立"價值導向、風險共擔、動態調整"的計費機制。

在費用構成框架上,博物館前期咨詢費用通常呈現"基礎服務費+專項研究費+不可預見費"的三元結構。基礎服務費約占總額的60-70%,覆蓋常規可行性研究、功能策劃和概念設計等內容,多采用建筑面積單價法計算,省級綜合類博物館通常按80-120元/m²取費,專題類博物館可達150-200元/m²。專項研究費針對特殊需求,如珍貴展品保藏環境模擬、特殊流線安全評估等,這類服務需要單獨報價,某青銅器專題館的防震分析就支出45萬元。不可預見費按總額的5-8%預留,用于應對方案重大調整帶來的工作量增加。值得注意的是,國際博物館協會(ICOM)建議前期投入應占項目總概算的1.2-1.8%,這個比例在實踐中有重要參考價值。

項目定位差異會導致費用計算產生顯著波動。大型綜合博物館的前期工作通常需要組建跨學科團隊,包含建筑策劃師、展陳設計師、文物保護專家等8-10類專業人才,人工成本是普通項目的2-3倍。歷史建筑改造類博物館需額外投入結構檢測、風貌評估等費用,某工業遺址改造博物館的抗震鑒定單項支出就達28萬元。高科技互動型博物館的人機工程學研究費用占比會提升至25%,遠超傳統展館10%的水平。特殊主題博物館要求更專業的咨詢支持,如自然類博物館需要古生物學家參與動線規劃,這類專家咨詢費通常按3000-5000元/人日計算。實踐表明,定位精準的前期策劃雖然增加3-5%的咨詢預算,但可降低后期設計變更風險達40%以上。

專業復雜度是影響計費的關鍵參數。文物保護級別的差異直接影響費用標準,一級文物展區需要配置恒溫恒濕模擬系統,其環境控制研究費是普通展區的4-5倍。安防系統復雜度分級計費,包含生物識別、紅外監測等智能技術的方案設計費要上浮20-30%。特殊構造研究需要額外投入,懸挑式化石展臺的結構計算費約8-12萬元,全景畫館的曲面聲學模擬費約6-8萬元。某革命文物館的防爆玻璃幕墻專項研究顯示,專業測試和設備模擬費用占總咨詢費的15%,但有效避免了后期300多萬元的返工損失。這種按專業風險等級差異化計費的模式,體現了"優質優價"的市場原則。

服務深度與工作范圍界定對費用計算具有決定性影響。基礎級可行性研究通常按建筑概算的0.3-0.5%取費,而包含運營模擬的深度研究則需0.8-1.2%。概念設計階段若包含3套比選方案,費用要比單一方案增加40-60%。數字化協同平臺的搭建需要額外投入,BIM協同設計環境構建費約15-25萬元,VR匯報系統開發費約8-12萬元。某海事博物館的案例顯示,增加觀眾行為模擬分析后,策劃費增加18萬元,但使展廳使用效率提升35%,投入產出比顯著。服務邊界必須明確約定,展柜光學測試這類專項服務若未包含在初始合同,后續追加費用可能高達10-15萬元。

地域因素和市場環境構成費用計算的重要變量。一線城市甲級設計院的收費標準通常比區域性機構高30-40%,國際知名博物館咨詢機構的服務費更是本土機構的2-3倍。材料實驗成本差異明顯,同種石材在不同地區的耐候性測試費可能相差15-20%。專家差旅費在偏遠地區項目中的占比可達8-10%,某邊疆民族博物館項目因此增加前期費用26萬元。行業競爭態勢也會影響報價,在博物館建設高峰期,部分機構會降低10-15%的報價爭取項目,但這種價格競爭可能帶來服務質量風險。市場調查顯示,優質前期服務與后期施工質量的相關系數達0.73,驗證了"一分價錢一分貨"的市場規律。

計價方式的選擇直接影響費用計算的科學性和公平性。總價包干制適用于工作范圍明確的中小型項目,某2000m²的社區博物館前期咨詢采用98萬元包干價。費率計價更適合復雜多變的大型項目,如某省級博物館按工程概算的1.05%分階段計費。人工時計價適用于專家咨詢等彈性服務,文物保護專家的現場指導通常按4000-6000元/日計算。績效付費是創新模式,某科技館將10%的咨詢費與后期觀眾滿意度掛鉤,這種機制使策劃團隊更注重實用效果。混合計價正在成為趨勢,基礎服務采用總價制,專項研究按人工時計費,既控制總成本又保證專業深度。

費用支付節奏需要與項目里程碑緊密掛鉤。典型的支付節點包括:合同簽訂后支付20%、可行性研究報告通過后支付30%、概念設計方案確認后支付40%、最終成果歸檔后支付10%。質量保證金通常保留5-10%,在運營一年后支付。某革命紀念館項目創新采用"基礎費+效益獎勵"模式,前期支付70%,剩余30%根據開館首年參觀量階梯支付,這種機制使咨詢團隊持續關注項目全生命周期價值。進度款支付必須與成果質量掛鉤,中期評審未達標的階段應暫緩支付,某歷史博物館就因嚴格執行這條規定,避免了近百萬元的低效支出。

費用優化策略需要在保證質量的前提下科學實施。價值工程(VE)分析可節省10-15%的費用,某地質博物館通過功能分析簡化了部分輔助空間策劃。模塊化設計思維能降低重復工作成本,將標準化研究單元應用于多個展區,某非遺館因此減少策劃費18萬元。數字化工具提升效率,采用BIM進行空間模擬可縮短20%的研究周期,相應降低人工成本。建立專家資源共享平臺,某博物館聯盟的聯合采購使單館咨詢成本下降12%。需要注意的是,費用優化不能損害核心質量,某民營博物館過度壓縮前期預算,導致后期展陳返工損失達680萬元,教訓深刻。

博物館前期費用的計算本質上是對知識價值的量化過程。優秀的費用方案應該像精密儀器般,既能準確反映各專業模塊的真實成本,又能動態適應項目的特殊需求;既要保證咨詢機構的合理利潤,又要確保建設資金的使用效益。在實踐層面,這意味著需要建立透明的成本構成說明、科學的成果質量標準和公平的爭議解決機制。博物館建設的前期投入不是簡單的消費支出,而是將文化理想轉化為建筑現實的關鍵投資,其價值最終將通過數十年的社會效益持續釋放。隨著博物館功能從"收藏展示"向"文化體驗"升級,前期咨詢費用中關于觀眾行為研究、數字交互設計等新興領域的占比將持續提升,這種結構性變化正重塑著整個行業的價值評估體系。

版權聲明: 該文章出處來源非本站,目的在于傳播,如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何問題與本站無關;凡本文章所發布的圖片、視頻等素材,版權歸原作者所有,僅供學習與研究,如果侵權,請提供版權證明,以便盡快刪除。

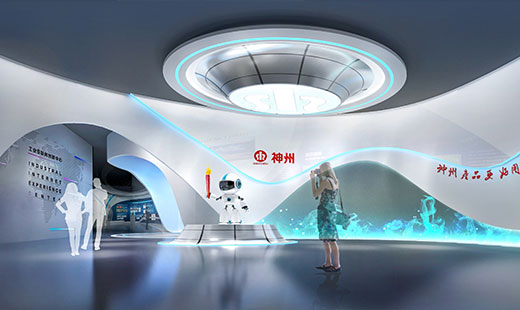

神州廚具展廳

神州廚具展廳

中國鐵路通信集團有限公司

中國鐵路通信集團有限公司

客家婆文化館

客家婆文化館

南方科技大學社科中心“陶說”展館

南方科技大學社科中心“陶說”展館